Policy positions

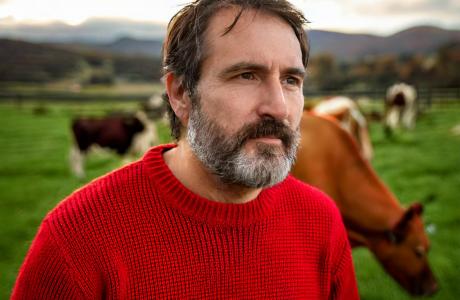

Policy position 1

Vivere della natura

La natura può offrire risorse sufficienti per soddisfare i bisogni e i desideri umani. Fornisce tutto ciò che serve alle società umane per sopravvivere e prosperare. In breve, le persone hanno il diritto di utilizzare piante, animali e minerali per sopravvivere e ottenere ciò di cui hanno bisogno, come cibo, vestiti e un riparo.

Policy position 2

Vivere con la natura

La natura non è solo degli esseri umani. I processi e le risorse naturali permettono a tutti gli esseri viventi di soddisfare i propri bisogni. Le persone usano le risorse naturali con attenzione, sono responsabili nei confronti del mondo naturale e agiscono per proteggere l’ambiente. Esseri umani e natura possono prosperare, insieme.

Policy position 3

Vivere nella natura

La natura è composta dalla terra e dai paesaggi. I luoghi naturali sono importanti per le comunità umane e per le loro culture. Un’area naturale contribuisce a plasmare l’identità della comunità umana a essa legata. Le persone vedono sé stesse come parte del mondo naturale e fanno del proprio meglio per mantenere quest’ultimo in salute.

Policy position 4

Vivere come natura

Gli esseri umani fanno parte della natura. Le persone si sentono connesse alla natura in termini fisici, mentali o spirituali. Le persone sono interdipendenti con la natura e capiscono quanto le loro azioni influiscono sull’ambiente naturale. Percepiscono una profonda connessione con animali, piante ed elementi come l’acqua e l’aria.